本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。デジタル化のすすむ今日、手を介したドローイングの孕む意義は逆に増大していると言えるでしょう。それは、完成した作品に至る準備段階のものというよりも、常に変化していく過程にある、ひとや社会のありようそのものを示すものだからです。この展覧会では、イメージだけでなく手がきの言葉も含めて、ドローイングとして捉え、両者の関係を探ります。また、紙の上にかく方法は、揺らぎ、ときに途絶え、そして飛翔する思考や感覚の展開を克明に記すものですが、このような平面の上で拡がる線だけでなく、支持体の内部にまで刻まれるものや、空間のなかで構成される線も視野に入れ、空間へのまなざしという観点から、ドローイングの実践を紹介します。更に、現実を超える想像力の中で、画家たちを捉えて離さなかった、流動的な水をめぐるヴィジョン(想像力による現実を超えるイメージ)というものが、ドローイングの主題として取り上げられてきた点に注目します。最も根源的でシンプルな表現であるドローイングは、複雑化した現代において、涯しない可能性を秘めるものでしょう。ハンドアウト(PDF)

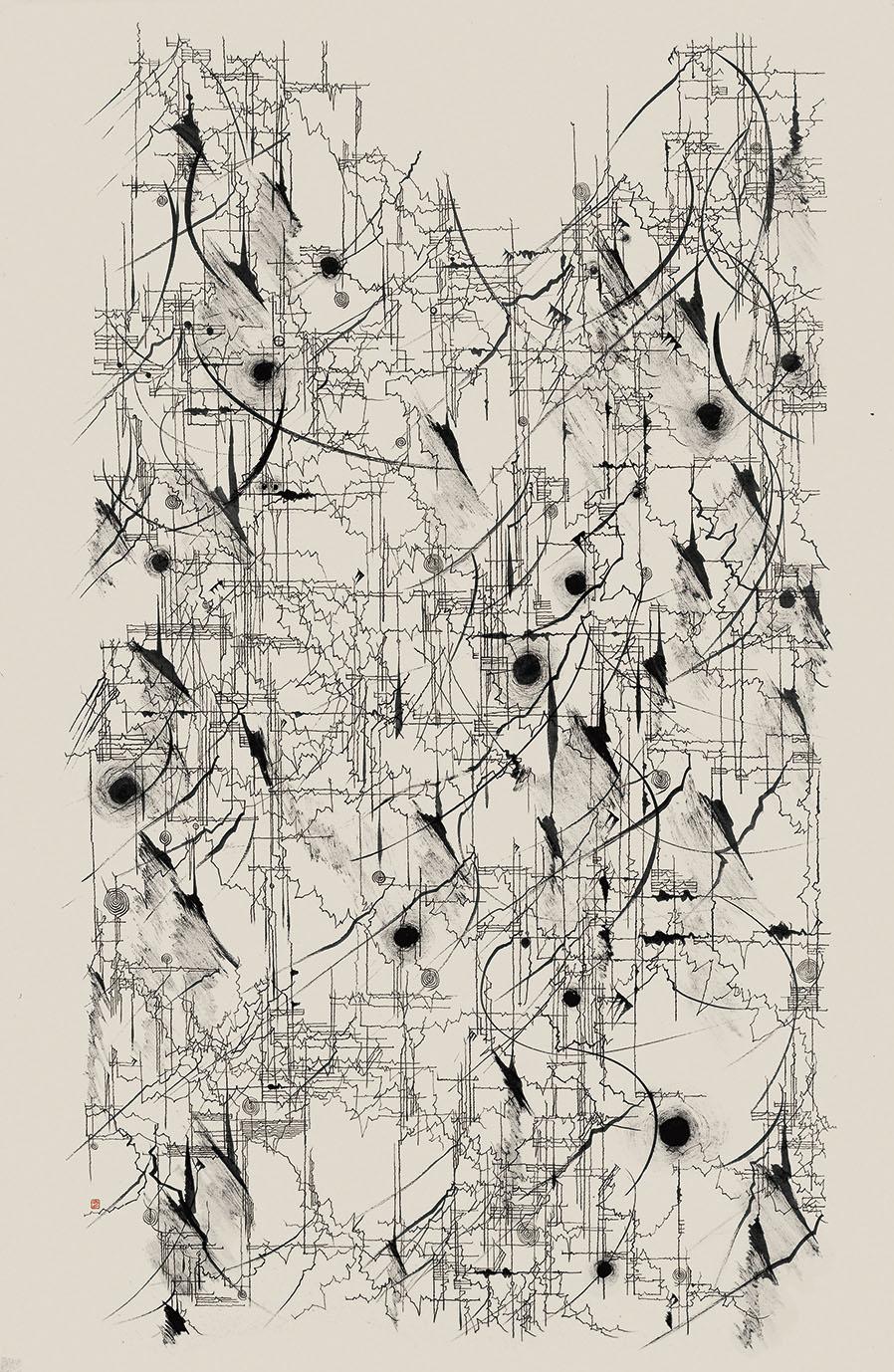

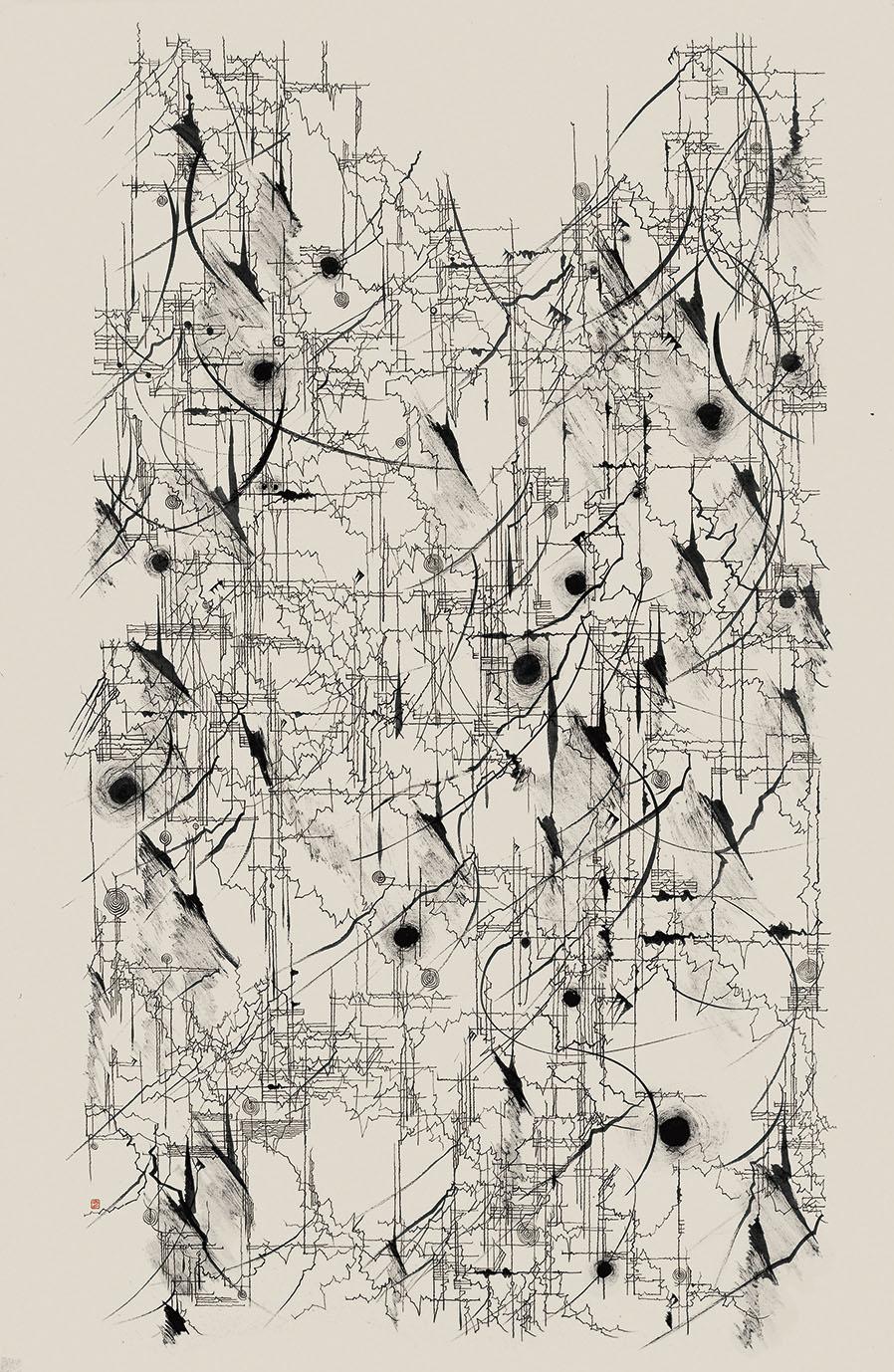

石川九楊《9.11事件以後Ⅰ》2004 作家蔵

自ら書き下ろしたテキストを作品化した書家の石川九楊とマティスの作品を、ドローイングとして再考

空間へのまなざしがドローイングとして展開する、戸谷成雄や盛圭太の作品、草間彌生の初期の試みを紹介

想像力の飛翔を促すドローイングの主題としての、水をめぐるヴィジョンに注目

1 言葉とイメージ言葉とイメージの往還は、今日の視覚表現のなかで、最も本質的なトピックのひとつと言えるものです。本展では、この言葉とイメージの関係やそのあわいにあるものを、ドローイングというキーワードから再考します。

絵画の造形的側面の革新を追求した時期を経て、1940年代にアンリ・マティス(1869–1954)は言葉とイメージが往還するいくつもの挿絵本を手掛けました。そのなかで、画家自らかきおろした画論や回想の言葉が、切り紙による記憶のなかのイメージをとり囲む頁構成をとる『ジャズ』では、手がきの大判のアルファベットは表音文字でありながら豊かなモノクロのカーヴを描き、切り紙という「はさみで素描する」技法による色鮮やかなイメージと共に、両者は手を介したドローイングという性格をもつものとなっています。言葉とイメージは、指示する意味のうえで補完し合うことよりも、視覚的に等価な関係を持つことが目指されています。本展ではステンシルによる『ジャズ』をはじめとする挿絵本のテキスト頁をイメージの頁とあわせ紹介します。

石川九楊《二〇〇一年九月十一日晴 — 垂直線と水平線の物語Ⅰ(下)》2002

2 空間へのまなざし自身の居る空間をまなざすことからはじまる画家や彫刻家の制作は、やがて、そのまなざしがドローイングへと展開して、空間を捉える作品へと昇華していきます。制作過程と作品構成の核にドローイングが位置する意味を考えます。

1970年代に、彫刻のあり方を再考することから制作を始めた戸谷成雄(1947–)にとって、空間をまなざすことは、活動の出発点と言える行為でした。空間を斜めに横切る視線は、空間へのドローイングにほかならず、実際、70年代には「露呈する《彫刻》」と題して、紙の上に鉛筆で、次にクロス貼の平面に鉄線を差し込み[参考図版4]、さらにスチレンボードにカッターナイフで彫り込む作品を制作しており、そのまなざしはチェーンソーによる木の表面への刻印へと展開していきました。近年、空間の中を行き交う幾つもの視線が交錯したところに立ち現われるかたちを戸谷は「視線体」と呼び、まなざしが一貫して創作の核にあることを明らかにしています。

戸谷成雄《露呈する《彫刻》Ⅳ》1976/1991 作家蔵 photo:怡土鉄夫